Joroe

0

Hallo Community,

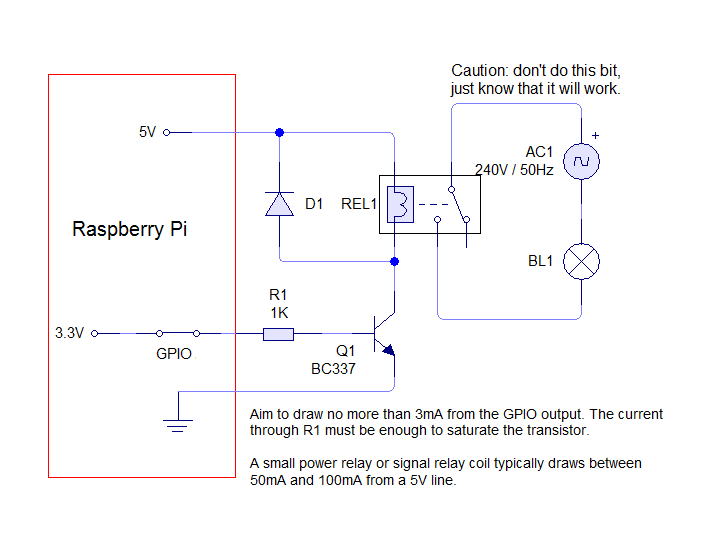

für ein privates Projekt will ich an meinen Rasperry Pi ein Relay anschließen und dieses ansteuern.

Da ich wenig Erfahrung in Elektrotechnik habe und ich mich zudem schulisch mit der hierfür unnützen Relativitätstheorie herumschlage, bin ich auf eure Erklärungen angewiesen.

Ich brachte durch Konsultieren eines Elektrikers grob in Erfahrung, was die einzelnen Komponenten des Schaltplanes machen, genaueres weiß ich jedoch noch nicht.

Quelle: http://www.susa.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Relay-Sample.png

Webseite mit tiefgehenden Informationen: http://www.susa.net/wordpress/2012/06/raspberry-pi-relay-using-gpio/

Anhand des Textes konnte ich mir zudem erklären, dass der Transistor die anliegende Spannung erst verstärken muss, bevor das Relay schalten kann.

Wie jedoch lässt sich die Schaltung erklären? Liegen 2 Spannungsquellen an? Ich hoffe, ich treffe hier auf Leute mit physikalisch/elektrotechnischen Grundkenntnissen, die mir die vorliegende Schaltung kurz erläutern können.

Im Stromkreis, den das Relay steuern soll, fließen nicht mehr als 7V bei niedriger Stromstärke.

Mir geht es in erster Linie um den Part zwischen Raspberry Pi und Relay.

mit freundlichen Grüßen,

frohes Fest,

JoRoe

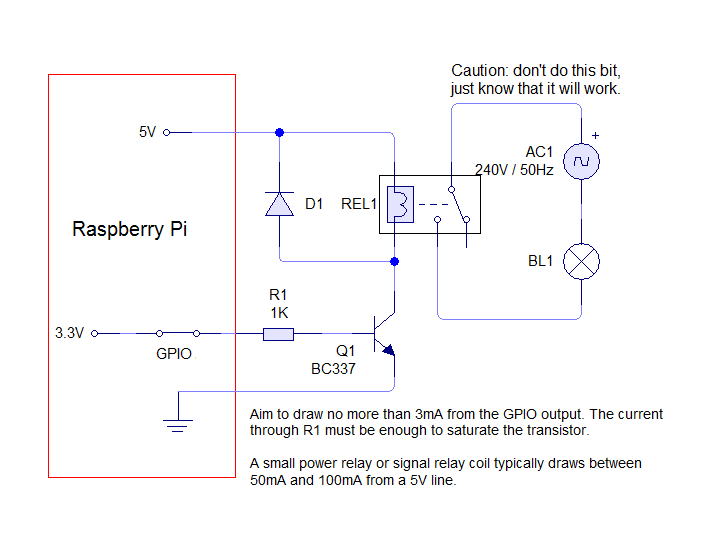

für ein privates Projekt will ich an meinen Rasperry Pi ein Relay anschließen und dieses ansteuern.

Da ich wenig Erfahrung in Elektrotechnik habe und ich mich zudem schulisch mit der hierfür unnützen Relativitätstheorie herumschlage, bin ich auf eure Erklärungen angewiesen.

Ich brachte durch Konsultieren eines Elektrikers grob in Erfahrung, was die einzelnen Komponenten des Schaltplanes machen, genaueres weiß ich jedoch noch nicht.

Quelle: http://www.susa.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/06/Relay-Sample.png

Webseite mit tiefgehenden Informationen: http://www.susa.net/wordpress/2012/06/raspberry-pi-relay-using-gpio/

Anhand des Textes konnte ich mir zudem erklären, dass der Transistor die anliegende Spannung erst verstärken muss, bevor das Relay schalten kann.

Wie jedoch lässt sich die Schaltung erklären? Liegen 2 Spannungsquellen an? Ich hoffe, ich treffe hier auf Leute mit physikalisch/elektrotechnischen Grundkenntnissen, die mir die vorliegende Schaltung kurz erläutern können.

Im Stromkreis, den das Relay steuern soll, fließen nicht mehr als 7V bei niedriger Stromstärke.

Mir geht es in erster Linie um den Part zwischen Raspberry Pi und Relay.

mit freundlichen Grüßen,

frohes Fest,

JoRoe

Zuletzt bearbeitet: